Foto de portada: @JuanManSantos

En la década de 1980, cuando el país parecía atrapado entre la expansión de la guerrilla, los primeros brotes del paramilitarismo y una violencia estatal desbordada, el presidente Belisario Betancur hizo algo que para muchos sonaba improbable: abrió la puerta al diálogo. Fue un gesto político que buscaba detener una espiral que llevaba décadas creciendo y abrir el camino hacia acuerdos capaces de sostener la paz.

Desde entonces, los procesos de paz en Colombia han conformado una secuencia continua. Del acuerdo con las Farc en La Uribe, Meta (1984), pasando por la desmovilización del M-19 (1990), las negociaciones en El Caguán, Caquetá (2002), los acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2003, hasta la firma del Acuerdo del 2016 en Cartagena, Bolivar, el país ha intentado reducir la confrontación mediante la negociación política. Cada proceso ha dejado iniciativas, tensiones, ajustes y discusiones que regresan con cada nueva negociación.

Hablar de paz en Colombia implica observar las variaciones y repeticiones de estos intentos. La historiadora Angélica María Díaz, quien ha trabajado temas de memoria y pedagogía, afirma que: “Los acuerdos no pueden quedarse en el papel ni en quienes los firman. Para que funcionen, deben llegar al territorio y este necesita ser escuchado”. Ella asegura que la negociación es solo una fase y que los acuerdos requieren presencia institucional sostenida.

Angélica Díaz ha acompañado procesos sociales en zonas afectadas por la confrontación. En esos espacios ha visto cómo la presencia estatal modifica dinámicas locales y cómo la ausencia influye en la reaparición de grupos armados o en la reorganización de economías ilegales.“La relación entre presencia y ausencia estatal ha marcado el desarrollo de la violencia en varias regiones”, afirma.

Imagen: @colombia_hist

Por eso cada proceso de paz enfrenta un desafío recurrente: garantizar que los compromisos acordados no se limiten a los centros de decisión política. “La verdad no es solo un documento, es una herramienta para comprender las causas de la confrontación y sus efectos”, dice, destacando el trabajo de la Comisión de la Verdad, que abrió espacios para que distintos sectores sociales expusieran sus experiencias.

En la década de los noventa el M-19 dejó las armas, participó en la Asamblea Nacional Constituyente y aportó a la construcción de la Constitución de 1991, un hito que transformó el orden político y abrió nuevos espacios de participación. Sin embargo, mientras ese acuerdo avanzaba, otros actores armados se expandían en las regiones, lo que evidenció que los procesos no ocurrían al mismo tiempo ni bajo las mismas condiciones.

El historiador Robinson Rojas observa que: “el narcotráfico, la debilidad estatal en zonas de frontera y la falta de infraestructura han incidido en la continuidad del conflicto”. Para él, estas condiciones explican el por qué cada proceso de paz enfrenta retos similares y por qué la violencia adopta nuevas formas incluso después de los acuerdos formales. “La configuración de las élites —rurales y urbanas —influyen en decisiones políticas de las negociaciones”, añade.

Cada análisis de Rojas sobre el conflicto armado y los acuerdos de paz llega a una conclusión: “el narcotráfico se convirtió en el gran financiador del conflicto armado en Colombia; mientras exista ese combustible, es muy difícil pensar en paz total”.

Según el historiador, cada proceso de paz que ha enfrentado límites debido a “las exclusiones persistentes”. Desde el siglo XIX hasta hoy, los grupos que buscan ser incluidos en la política han recurrido a la confrontación como un mecanismo para ser escuchados. “En Colombia, para que te tengan en cuenta, históricamente ha tocado poner en entredicho la legitimidad del Estado”, explica al recordar las guerras civiles, levantamientos armados y disputas regionales que anteceden al conflicto contemporáneo.

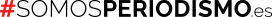

A comienzos del año 2000, el gobierno de Andrés Pastrana abrió una nueva negociación con las Farc en San Vicente de Caguán. El despeje territorial, las transmisiones públicas de la mesa y los diálogos marcaron una etapa que combinó expectativas y críticas. Cuando el proceso se rompió en 2002, dejó una impresión de distancia entre lo discutido en la mesa y lo que ocurría en el territorio. Poco después, en el siguiente gobierno, se produjo la desmovilización de las Auc. Este proceso reorganizó el mapa de actores armados y dio paso a estructuras ilegales de distintos tipos.

El Presidente Andrés Pastrana Arango en su administración (1998-2002) promoviendo el proceso de #Paz en Colombia, agradeciendo y reconociendo el apoyo de #FidelCastro en esos momentos de la #HistoriaDeColombiapic.twitter.com/AeqwrxJs1O

— Historia de Colombia (@colombia_hist) November 10, 2025

La Unidad para las Víctimas, en un informe del 2021, asegura que debido al desplazamiento forzado por el conflicto armado hay una tasa de informalidad en la zona urbana de 70,5%. Debido a esto, Rojas señala que la falta de control estatal ha llevado a que comunidades enteras dependan de economías ilegales para sobrevivir. “Cualquier cultivo lícito resulta inviable por la falta de infraestructura; eso deja a las regiones sometidas a dinámicas de ilegalidad”, agrega.

En lo cotidiano las consecuencias del conflicto se perciben en familias y en los colectivos.Santiago Espinal, estudiante de Trabajo Social de la universidad Uniminuto, explica que: “el desplazamiento afecta lo material y emocional, por eso se necesita una reparación integral y reconocer que la exposición constante a la violencia puede llevar a normalizarla”.

La ruta que llevó a La Habana

La siguiente etapa llegó en 2012, cuando se anunció el inicio de diálogos con las Farc en La Habana. Las discusiones giraron alrededor de reforma rural, participación política, drogas ilícitas, víctimas y fin del conflicto. A medida que avanzaba la mesa, crecían los debates públicos sobre las condiciones del acuerdo.

Cuando el Congreso aprobó en 2015 la Ley 1806, que creó el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto, el gobierno de Juan Manuel Santos propuso que el acuerdo final fuera sometido a una consulta ciudadana.

Aunque el proceso de paz avanzaba, persistían dudas en distintos sectores. En zonas rurales se hablaba de la posibilidad de vivir con tranquilidad y permanecer en la tierra; en las ciudades, en cambio, existía la preocupación por el impacto político de la incorporación de las Farc a la vida institucional. “La violencia no desaparece solo con la firma de un acuerdo; sus efectos siguen en las familias, comunidades y en la forma de relacionarse”, ratifica Santiago Espinal. La firma del acuerdo no garantizaba la paz y, el voto por el sí en la consulta seguía generando incertidumbre.

El 2 de octubre de 2016, Colombia despertó creyendo que estaba a punto de cerrar una de las guerras más largas. Pero esa noche, cuando el país votó No al acuerdo de paz con las Farc, quedó claro que la paz aquí nunca sería una meta sencilla. Algunos lo vieron como un retroceso, otros como una defensa a sus convicciones. Sin embargo, el 24 de noviembre del 2016, en el Teatro Colón el gobierno de Manuel Santos firmó el nuevo acuerdo de paz.

Imagen: Centro Nacional de Memoria Histórica

Mientras la historia traza líneas gruesas, el periodismo intenta narrar lo que ocurre entre líneas. La periodista Ivonne Rodríguez, que ha cubierto territorios en guerra, insiste en que contar el conflicto no significa repetir cifras o discursos oficiales. “Hay que bajar la velocidad, escuchar con cuidado”, afirma, recordando que escuchar implica un trabajo que los medios no siempre han logrado.

Recuerda, por ejemplo, el plebiscito de 2016, un momento decisivo en el que el país votó No al acuerdo firmado con las Farc. La discusión se convirtió en uno de los episodios de mayor polarización reciente, y para ella, los medios tuvieron un papel determinante. “El periodismo no puede ser un eco del poder; es el puente entre las comunidades y el resto del país. Y cuando se cuenta bien puede convertirse en un acto de reparación”, dice.

Con una sonrisa, sentada en su escritorio, menciona que: “la paz necesita historias contadas con responsabilidad, sin revictimizar. Porque cuando el relato se hace bien, contribuye a la comprensión”.

Rural y urbano

En Colombia, la palabra paz nunca ha sido un concepto abstracto. Ha sido un proceso, una fecha en el calendario, un punto en la agenda de los gobiernos y, sobre todo, una expectativa que se renueva con cada generación. Cada intento —desde La Uribe hasta La Habana — ha mostrado que la negociación es apenas una parte del camino.

Entre las distintas voces surge una idea en común: la guerra ha permanecido tanto tiempo en la vida nacional que ha moldeado rutinas, decisiones y silencios, pero eso no significa que el país la haya aceptado como destino. “Más que acostumbrarse, Colombia aprendió a convivir con la guerra porque no tuvo otra opción. Pero eso no quiere decir que lo considere normal”, manifiesta Ivonne Rodríguez.

En los territorios rurales, la guerra ha sido una presencia cotidiana que condicionó la vida comunitaria, la movilidad y el control del territorio; en lo urbano, su impacto muchas veces llegó mediado por la distancia, la información y los cambios políticos. Esta diferencia marcó formas distintas de entender la paz. Como explica el historiador Rojas: “Mientras en las regiones la prioridad ha sido dejar de vivir bajo el fuego, en las ciudades el debate ha girado más alrededor de lo político y lo institucional”.

Y es en esa distancia donde Colombia sigue intentado entender qué significa vivir en paz.